近日,一根制造于清朝年間的鋼軌在貴陽工務段管內一條專用線上被發現。這根鋼軌為P43(每米43公斤),鋼軌的側軌面上清晰地鑄刻著一排文字:“1902 漢陽鐵廠造。”字體為繁體。這樣看來,從制造出廠至今,這根鋼軌已經在線路上服役了115年。它看上去依然光澤如新,除了一些鐵銹,看不出百年歲月的痕跡。

這根鋼軌“出生”時,正值清朝光緒年間。據記載,抗日戰爭期間,為了打通西南大后方連結東南亞的國際通道,將世界各國支援中國抗日戰爭的軍用物資運到前線,國民黨政府決定修建黔桂鐵路。1938年,抗戰重心轉移到西南,急需修建一條西南大動脈黔桂鐵路(貴陽至柳州),與建設中的湘桂鐵路相銜接,以取得海外補給、開發西南地區的經濟。

抗戰中期,桂越、滇越運輸線相繼中斷,全國抗戰進入艱難時期,筑路工程得不到海外材料設備供應,完全依靠自力更生。筑路所需鋼軌的來源有:移用湘桂鐵路南鎮段的材料100公里、拆移南潯鐵路100公里、拆長沙附近鐵路35公里、拆粵漢鐵路南段50公里、在湘桂鐵路中拆存車線及岔道的多余鋼軌。這些鋼軌重量不同、長短不一,配件也不標準。正是在那個時候,這批“漢陽造”鋼軌輾轉來到了貴州的黔桂線上。

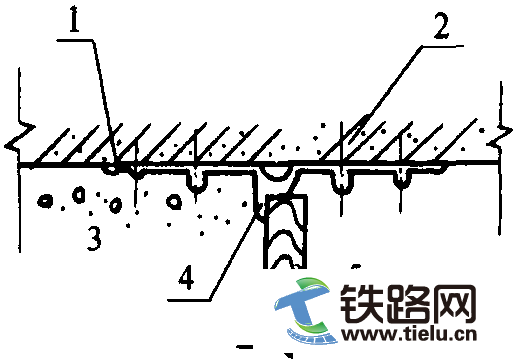

據了解,鋼軌經歷了百年發展,其型號也經歷了P38、P43、P50、P60、P75的變遷。鋼軌越重,承載能力越大,線路越平穩。這根P43鋼軌有力地證明了我國當時鑄造鋼軌的水平之高,也見證了中國鐵路百年發展的歷程。

免責聲明:本網站所刊載信息,不代表本站觀點。所轉載內容之原創性、真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考并自行核實。