旅客在進火車站上車時,總會看到車站工作人員把火車票用特制的剪票鉗剪上一個口子,表示查驗。這項舉措不僅是為避免旅客上錯車,而且意味著鐵路對旅客的意外傷害開始履行保險義務。

鐵路剛進入我國時,技術條件有限,為了更好地對旅客安全負責,我國鐵路部門于1951年開始實行鐵路旅客意外傷害強制保險,即鐵路在發售車票時,便一同核收了旅客的保險費。保險期限是從旅客持票剪口到繳票出站為止。在此期間,如遇意外,那鐵路就要向旅客支付保險金。因此,剪票是對旅客安全負責的關鍵環節。

細心的旅客可能會發現,不同車站的票被剪掉的小口形狀也是不同的。

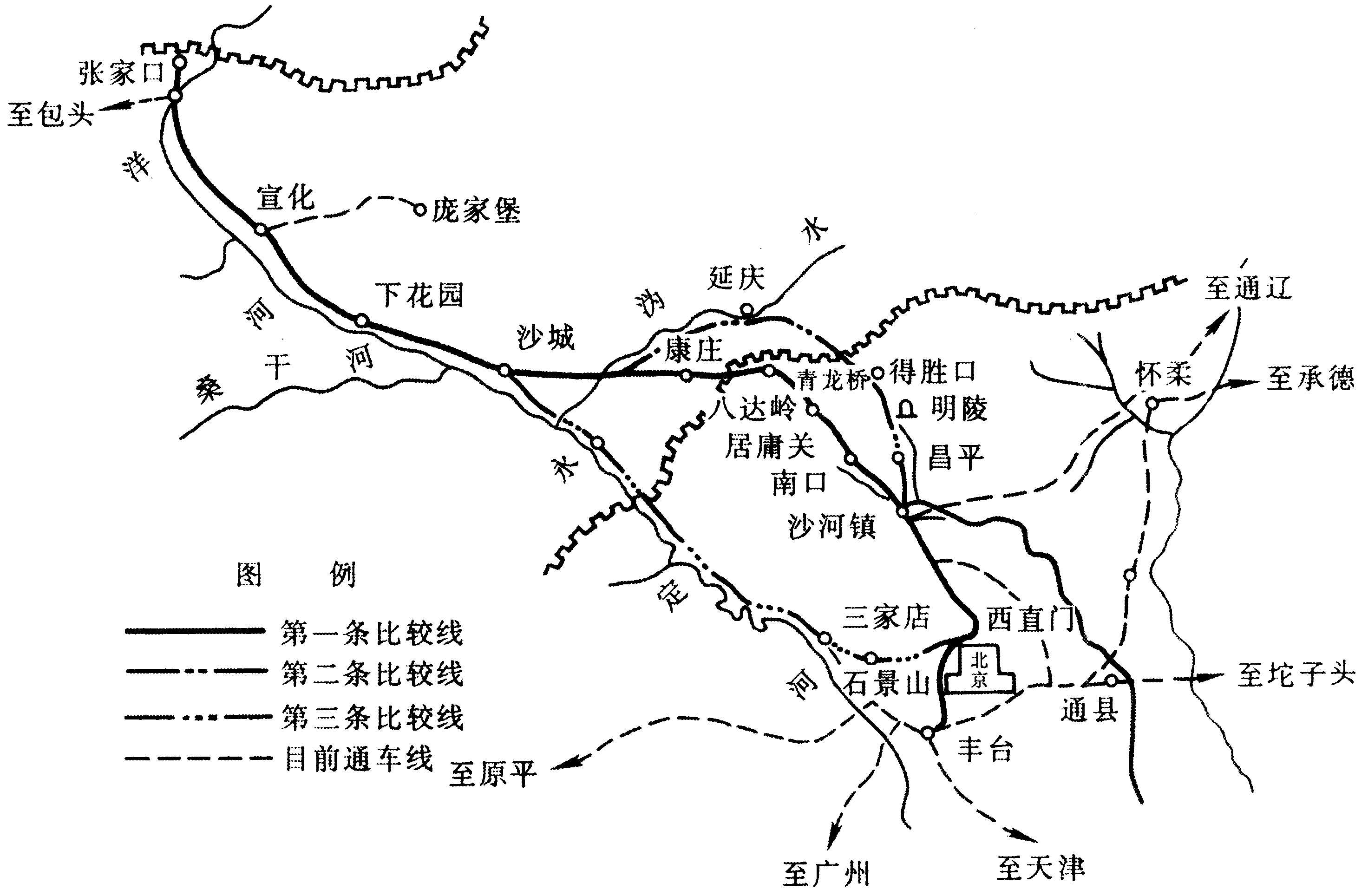

筆者在1947年《客運暫行辦法匯編》中發現了早期北寧線以及平綏線各站驗票剪型及剪數表,當時,各站所配發的剪票鉗的剪型是不同的。以平綏線(京包線)陶卜齊—口泉為例,每隔10站使用同一個剪型的剪票鉗,并且不同級別的車站配備票剪的數量也不同,小站配備2把票剪,一般車站配備3至5把不等,特大車站如當時的北平東站、天津東站都配備了16把票剪。不同形狀的剪口,方便列車工作人員正確統計人數,防止偷逃票的情況出現。

隨著車票實名制的實行以及車站自動檢票閘機的使用,新型的藍色磁卡車票正在被推廣應用,極大提高了旅客進站速度。自助設備節約了人手,更節省了時間。而使用多年的紙質車票正在逐步消失,剪票鉗的使用也在逐漸變少。

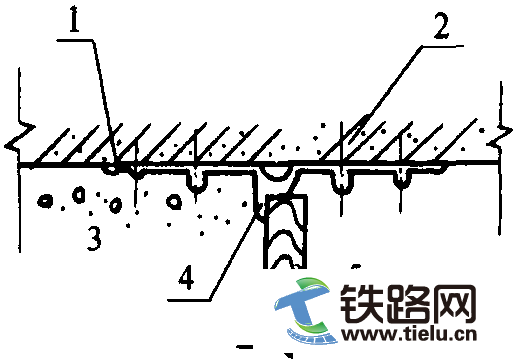

目前,常用的剪型主要有三角形缺口、長方形缺口和臺階形缺口。

本文圖片由韓毅提供

免責聲明:本網站所刊載信息,不代表本站觀點。所轉載內容之原創性、真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考并自行核實。