張春蘭

母親是一部讀不勁寫不盡的書,我一直這樣覺得。不經意間,我又想起了家里的3位留守母親。

“你不許進我家,你是誰?”一個小女孩,坐在門坎上,舉著鋤草的小挖鋤,望著拎著行李包的陌生人,正氣凜然地大聲說。這就是我童年時期看到爸爸回家時印象最深的一次。

那年我6歲。

媽媽是村里的婦女主任,也是村里文化水平最高的女干部。媽媽總是很忙,要出工干農活,要照顧我們三兄妹,要在村里掃盲班當老師,還要調解各家雞毛蒜皮的小事。晚上,媽媽常常摟著我講童話故事,講遠方的爸爸。那時,我最愛問的一句話就是:“媽媽,爸爸什么時候回來?”媽媽總是微笑道: “蘭蘭,你爸爸在很遠的地方修鐵路,他也很想我們。”

我8歲那年的冬天,媽媽因為長年過度勞累生病了。爸爸請假回家照顧媽媽,但媽媽的病情始終沒有好轉。為了兼顧工作,爸爸帶著我們來到了他的工地。

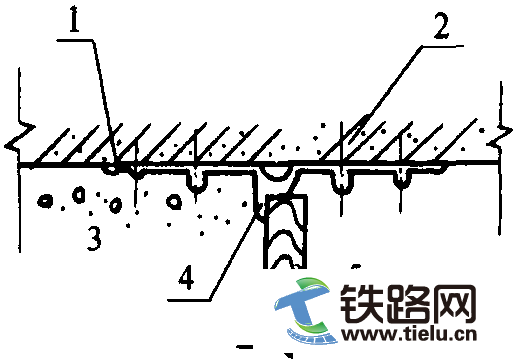

我們一家五口住在工地一間 “家屬房”。所謂的房子,就是在一個山坡上臨時修建的油毛氈房,條件遠比不上農村老家,但我們全家在一起,其樂融融。媽媽在這里度過了她生命中最后半年的幸福時光。

兩年以后,我有了繼母。我當時很叛逆,時常和繼母爭吵,不論是對是錯,總是莫名地要護衛兩個弟弟。就這樣,我和繼母僵持了3年,繼母包容了我很多。

3年后,我們全家住到了衡廣復線工地上。我們住的房子在湖南省耒陽縣城郊區的一個小山坡上,依然是油毛氈房。爸爸工資不高,生活難以為繼。繼母很勤勞,經常打一些零工,以補貼家用。繼母對我們的讀書生活樣樣操心,晚上督促我們學習,早上煮好飯催我們起床。我們先后考上了大中專院校,繼母一直以我們為榮。我們也從內心感激繼母,是她,給了我們另一份難能可貴的愛。

從長沙鐵道學院畢業后,我也成為一名鐵路建設者。我和丈夫同時畢業,在同一個單位工作。可是不久,他因工作需要遠調西南,我們開始了異地相思的生活。

1995年,我生孩子時,丈夫正在出差,是繼母陪著我進了產房。兒子出生17天后,他才急匆匆趕回家。后來兒子練書法、學繪畫、上幼兒園、上小學……我又當爹又當媽獨自拉扯著。由于鐵路施工地點頻繁變化,丈夫一年到頭很少在家。

2009年春節,丈夫駐守工地,我帶著兒子遠赴青海德令哈,陪他一起過年。在海拔3000多米的雪域高原,盡管條件異常惡劣,但我們依然掩飾不住團圓的喜悅。為了把這份喜悅與大家分享,農歷大年初二,我和兒子隨丈夫去工地看望工人,他們像家人一樣熱情。當他們遙望遠方,激動地介紹著那條新建的鐵路時,眼前一切艱難困苦和對妻兒的思念,頓時化作飛揚的神采,油然而生的浪漫樂觀情愫,深深地感染著我。

返程列車上,兒子指著我們全家福中明顯蒼老的丈夫,向同車的人炫耀: “這是我爸爸,這條鐵路就是我爸爸他們修的。”兒子那天真的話語和那張全家福,我一輩子都不會忘記。惡劣的天氣風化了筑路人的容顏,也雕刻出他們的豪邁精神、男人氣慨、父親形象。這使兒子滿臉自豪,也是我由衷的慰藉。

我和兒子哼著 《天路》,那悠揚的旋律,和著列車富于音樂美感的節拍,把我這個留守母親驕傲、倔強、幸福的情懷,帶到綿延不絕的遠方,飄上蒼茫舒卷的云端。

系中國中鐵五局集團機電有限責任公司職工)

免責聲明:本網站所刊載信息,不代表本站觀點。所轉載內容之原創性、真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考并自行核實。