陳慈林

圖一:東苕溪特大橋正面

圖二:造型優美的東苕溪特大橋

鐵路橋梁結構和形式繁復多樣,按梁拱材質分類有鋼橋、鋼筋混凝土橋、預應力混凝土橋、石橋和木橋等;按橋跨結構承受負荷的特征分類就更多了,有梁橋 (分別有簡支梁、連續梁和懸臂梁等)、拱橋、剛構橋、框架橋、懸索橋、斜拉橋和綜合體系橋等,這些橋梁各有特點和優缺點。

我國鐵路橋梁過去采用最多的是鋼梁結構,如中國第一座現代化公鐵兩用橋——錢塘江大橋和聞名世界的南京長江大橋等都是鋼梁結構。其優點是穩定堅固、維修保養方便、使用壽命長,但也存在造價高、生產和運輸成本較高等問題。

如今,隨著橋梁建筑科學技術不斷發展,鋼筋混凝土梁逐步成為橋梁主要結構,并有逐漸取代鋼梁結構的趨勢。特別是在建造高鐵時,那些長達數十公里的特大橋梁基本上都是鋼筋或預應力混凝土結構。它的優點是可以就地澆鑄,省去了運輸麻煩,造價也比鋼梁低。

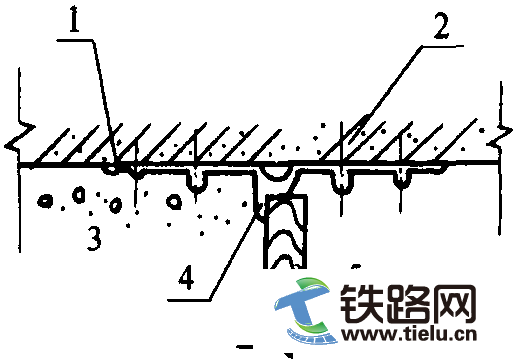

近年來,很多橋梁采用了下部為混凝土梁、上部為預應力索加固的鋼混結構。此類橋梁一般在大橋中部建一個高數十米、甚至上百米的承重主塔,由鋼索把混凝土梁和列車運行時產生的重量均衡傳遞到主塔,以此保持橋梁穩固。

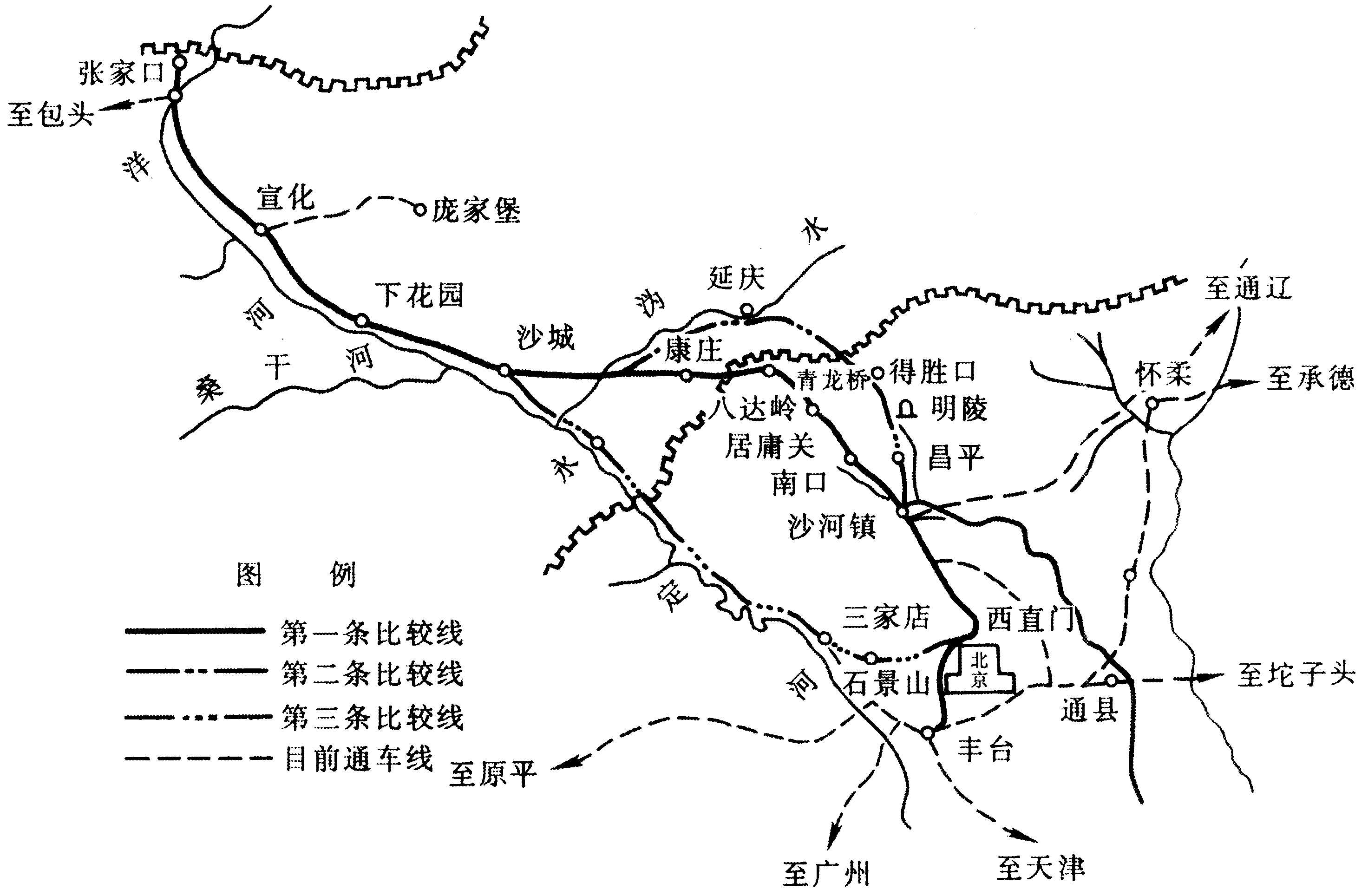

當然也有不建主塔的。2005年,華東二通道宣杭鐵路復線施工時,在湖州德清縣與杭州余杭區分界的東苕溪江上修建了一座結構獨特的提籃式鋼管混凝土系桿拱橋。因從橋的正面與側面看,橋拱部分都像一只提籃,故得此名。

東苕溪是跨越太湖南部的主要河流,也是杭州市防御洪水的重要屏障。這座編號為宣杭線112號的大橋為我國鐵路第一座下承式尼爾森體系提籃式鋼管混凝土系桿拱橋,也是當時國內最大跨度的鐵路下承式系桿拱橋。此橋全長1171.13米,其中提籃拱位于第22孔,拱長112米,下部為橫跨東苕溪的混凝土結合梁;上部為傾角13度的提籃拱,軌面至拱頂高21米,桿件單一,全拱肋長度為150米左右。

筆者查閱此橋施工單位的一份技術報告獲知,因受東苕溪特大橋施工水域地質條件限制,其主橋必須采用一跨通過,混凝土梁難以承重,遂決定采用大跨度提籃式鋼管拱橋。但當時全國鐵路還無采用提籃拱橋的先例,施工單位克服了提籃式鋼管拱結構復雜、技術含量高、拼裝難度大等各種困難:他們以折代曲,克服了煨彎弧線難以保證外形美觀的技術難點,解決了煨彎主弦管難題。因拱吊桿為雙層交叉的尼爾森體系,且與主弦管偏心交叉,每根吊桿套管長度、角度都不一樣,導致主弦管開孔相貫線放樣困難。技術人員在計算機上畫模型,放出實樣,再經現場測量定位,解決了難題。提籃式鋼管拱肋需內傾13度,橫撐定位和相貫線切割都很困難,施工人員自制立體試拼胎架,解決了定位和切割難題。

與普通拱橋相比,提籃拱橋具有更大穩定性。東苕溪上的這座提籃拱橋使用至今已10年,狀態穩定,維護保養簡便。如今,提籃拱橋已先后廣泛使用于滬寧、京滬和合福高鐵等重要線路上,成為鐵路橋梁中一道優雅的風景。

本文圖片均由陳慈林攝

免責聲明:本網站所刊載信息,不代表本站觀點。所轉載內容之原創性、真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考并自行核實。